鄉村振興缺“人”是萬萬不行的

發布日期:2020-06-10 點擊數:157

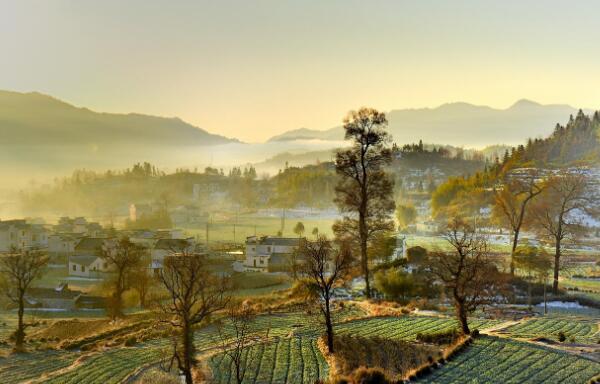

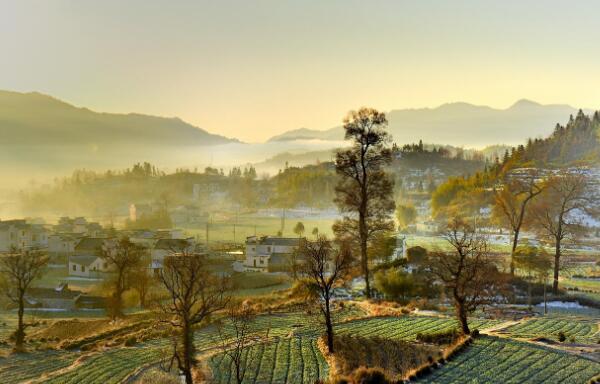

如今農村年輕人往大城市跑的不在少數,都是努力讀書考上大學,在外面發展,發展好了就在大城市定居了,農村人是越來越少,那么人都沒多少了,鄉村振興還怎么搞?鄉村振興搞不起來,就不能帶動農村經濟發展,該窮的還是窮,所以農村沒人了,鄉村振興搞不起來,而鄉村旅游是實現鄉村振興的好幫手,缺人也是不行的。

但“人”的缺失已成為鄉村振興的主要問題和瓶頸,至于鄉村旅游,我國鄉村旅游發展30多年來,取得了舉世矚目的成就。眾多的鄉村旅游規劃成功地指導了鄉村旅游建設,功不可沒。但同時我們也發現,大量的鄉村旅游規劃中還都存在著“人”的缺失的問題,普遍的問題是見物不見人,滿眼鄉野,不見鄉民,把鄉村的締造者丟在了一邊。我們認為,這不利于鄉村旅游的可持續發展。因為鄉村旅游不光要有鄉村景觀,還要有鄉人生活的“活生生”的氛圍。

鄉村旅游規劃中為何要有“人”?

鄉村旅游規劃中為何要有“人”?

首先,人是鄉村物質財富的創造者。鄉村,顧名思義,指的是村莊聚落,它是一個空間上的概念。而這個概念中,隱含著主體“鄉民”的存在。鄉村是鄉民的祖居之地,是他們世世代代開發、建設的成果,與鄉民的生活休戚相關,無論是房屋、田野還是豬圈、雞舍,都是依靠鄉民的雙手建造的,鄉村旅游規劃中如果忽略了鄉民的存在,便會缺乏生機。

其次,人是鄉村文化的建設者和承載者。村落布局、飲食習慣、民風民俗、民間節慶、鄉土藝術等,都是鄉村文化的重要組成部分。鄉村文化是一個地方歷史文化的久遠積淀,鄉民以智慧和辛勞孕育了豐富多彩的鄉村文化,多姿多彩的鄉村文化又在千百年的生產生活中得到發展和傳承,而鄉民正是傳承鄉村文化的載體,他們是鄉村文化的“源”文化,也是吸引旅游者到鄉村旅游的核心要素。

最后,唯有通過鄉民才能認識鄉村社會。鄉村居民在鄉村旅游活動中本身就是一種具有較強吸引力的旅游資源,他們是鄉村文化的載體,鄉村文化需要通過鄉民來體現。無論是他們的價值觀、生存觀,還是他們的裝扮、舉止,甚至民間信仰、歡笑歌哭,都承載著深厚的鄉村文化,是鄉村旅游資源中“活”的部分,游客唯有通過與鄉民的親近接觸,與他們“同吃、同住、同勞動、同娛樂、同悲欣”,才能真正了解和認識鄉村社會。

鄉村旅游規劃中如何展現“人”?

旅游人類學一再強調注重原生性保護,鄉村旅游中的鄉民正是原生性最具活力的表現,也是原生性最鮮活的元素。鄉村原生態的建筑風貌、風俗習慣、民俗節慶等都是“人”這一概念的具體呈現。那么鄉村旅游規劃應該如何來展現人呢?

第一,通過鄉土建筑風貌來展示“人”的生存智慧。鄉土建筑蘊含著豐富的歷史、科學和藝術價值,能直接表達鄉村的個性特征。有的規劃盲目要求遷建、復建或興建人造景觀,致使一些鄉土建筑原有的歷史風貌格局被肢解,造成鄉村特色的缺失。鄉村建筑能夠充分展現人的生存智慧,無論是清麗婉約的水鄉古鎮,還是質樸自然的黃土窯洞,都是鄉村人祖輩智慧的結晶,因為鄉土建筑與鄉民的生活息息相關,鄉民生活居住在此,所以對鄉土建筑的改造與利用,應當積極聽取鄉民的意見,尊重鄉土建筑隨著時間的推移而出現的變化,尊重其結構的特色和完整性。

第二,通過鄉村活動展現“人”的精神世界。鄉村旅游規劃應結合鄉民的日常生活,將鄉民的生活形態設計到規劃中去。規劃者應深入挖掘這類民間活動,通過組織開展推磨、播種、收割、喂養家禽家畜等農事活動,讓游客了解鄉民的日常生活,體驗鄉民勞作的艱辛;通過設計組織游客參與趕集、廟會等各類節慶活動,認識鄉村貿易的民俗形態;通過組織游客體驗如跳雞、抬轎子、打水漂等鄉村游藝競技活動,使游客在游玩中體驗鄉村生活的自然純樸;通過設計開展鄉村戲曲的學唱、觀看老藝人的表演等活動,讓游客能夠真正融入鄉民的日常生活中,體驗鄉村生活的樂趣。

第二,通過鄉村活動展現“人”的精神世界。鄉村旅游規劃應結合鄉民的日常生活,將鄉民的生活形態設計到規劃中去。規劃者應深入挖掘這類民間活動,通過組織開展推磨、播種、收割、喂養家禽家畜等農事活動,讓游客了解鄉民的日常生活,體驗鄉民勞作的艱辛;通過設計組織游客參與趕集、廟會等各類節慶活動,認識鄉村貿易的民俗形態;通過組織游客體驗如跳雞、抬轎子、打水漂等鄉村游藝競技活動,使游客在游玩中體驗鄉村生活的自然純樸;通過設計開展鄉村戲曲的學唱、觀看老藝人的表演等活動,讓游客能夠真正融入鄉民的日常生活中,體驗鄉村生活的樂趣。

第三,通過家族文化的傳承體現鄉村的綿延發展。家族又稱宗族,費孝通先生稱之為“擴大了的家庭”。我國鄉村宗族意識、家族本位觀念根深蒂固,目前,家族及家族關系仍然是鄉村社會的一個客觀存在。可以通過對祠堂修繕、族譜修訂等方式傳承家族文化,并將祠堂、宗祠融入鄉村旅游中,將其設計成鄉村旅游活動中的一個參觀項目,使游客體驗到鄉村中“人”的生命和情感的延續。

第四,通過鄉村居民的參與發現鄉村之魂。鄉民是鄉村文化的展示者,是鄉村旅游真實性的源泉,也是鄉村旅游中“活”的旅游資源。一些規劃設計將鄉民遷出村落后,再吸引投資者入駐經營,殊不知失去了鄉民的鄉村也就丟失了鄉韻,根還在,魂卻已游走。只有通過鄉民的參與,才能給旅游者以真實的鄉村面貌。鄉民不僅可以從事本土民俗活動的表演,指導游客的農事活動,教練游客鄉村游戲等,還能為游客提供原汁原味的餐飲、住宿等服務,是鄉村旅游須臾不能離開的魂之所在。

此文來源于網絡整理+個人觀點,綠道聯合旅游規劃設計院http://nbmdkl.com/,如需轉載請說明出處!上一篇:生態農業對于休閑農業發展有什么運作機理?下一篇:【綠道案例】遵義游樂園——黔北最大的游樂園

但“人”的缺失已成為鄉村振興的主要問題和瓶頸,至于鄉村旅游,我國鄉村旅游發展30多年來,取得了舉世矚目的成就。眾多的鄉村旅游規劃成功地指導了鄉村旅游建設,功不可沒。但同時我們也發現,大量的鄉村旅游規劃中還都存在著“人”的缺失的問題,普遍的問題是見物不見人,滿眼鄉野,不見鄉民,把鄉村的締造者丟在了一邊。我們認為,這不利于鄉村旅游的可持續發展。因為鄉村旅游不光要有鄉村景觀,還要有鄉人生活的“活生生”的氛圍。

首先,人是鄉村物質財富的創造者。鄉村,顧名思義,指的是村莊聚落,它是一個空間上的概念。而這個概念中,隱含著主體“鄉民”的存在。鄉村是鄉民的祖居之地,是他們世世代代開發、建設的成果,與鄉民的生活休戚相關,無論是房屋、田野還是豬圈、雞舍,都是依靠鄉民的雙手建造的,鄉村旅游規劃中如果忽略了鄉民的存在,便會缺乏生機。

其次,人是鄉村文化的建設者和承載者。村落布局、飲食習慣、民風民俗、民間節慶、鄉土藝術等,都是鄉村文化的重要組成部分。鄉村文化是一個地方歷史文化的久遠積淀,鄉民以智慧和辛勞孕育了豐富多彩的鄉村文化,多姿多彩的鄉村文化又在千百年的生產生活中得到發展和傳承,而鄉民正是傳承鄉村文化的載體,他們是鄉村文化的“源”文化,也是吸引旅游者到鄉村旅游的核心要素。

最后,唯有通過鄉民才能認識鄉村社會。鄉村居民在鄉村旅游活動中本身就是一種具有較強吸引力的旅游資源,他們是鄉村文化的載體,鄉村文化需要通過鄉民來體現。無論是他們的價值觀、生存觀,還是他們的裝扮、舉止,甚至民間信仰、歡笑歌哭,都承載著深厚的鄉村文化,是鄉村旅游資源中“活”的部分,游客唯有通過與鄉民的親近接觸,與他們“同吃、同住、同勞動、同娛樂、同悲欣”,才能真正了解和認識鄉村社會。

鄉村旅游規劃中如何展現“人”?

旅游人類學一再強調注重原生性保護,鄉村旅游中的鄉民正是原生性最具活力的表現,也是原生性最鮮活的元素。鄉村原生態的建筑風貌、風俗習慣、民俗節慶等都是“人”這一概念的具體呈現。那么鄉村旅游規劃應該如何來展現人呢?

第一,通過鄉土建筑風貌來展示“人”的生存智慧。鄉土建筑蘊含著豐富的歷史、科學和藝術價值,能直接表達鄉村的個性特征。有的規劃盲目要求遷建、復建或興建人造景觀,致使一些鄉土建筑原有的歷史風貌格局被肢解,造成鄉村特色的缺失。鄉村建筑能夠充分展現人的生存智慧,無論是清麗婉約的水鄉古鎮,還是質樸自然的黃土窯洞,都是鄉村人祖輩智慧的結晶,因為鄉土建筑與鄉民的生活息息相關,鄉民生活居住在此,所以對鄉土建筑的改造與利用,應當積極聽取鄉民的意見,尊重鄉土建筑隨著時間的推移而出現的變化,尊重其結構的特色和完整性。

第三,通過家族文化的傳承體現鄉村的綿延發展。家族又稱宗族,費孝通先生稱之為“擴大了的家庭”。我國鄉村宗族意識、家族本位觀念根深蒂固,目前,家族及家族關系仍然是鄉村社會的一個客觀存在。可以通過對祠堂修繕、族譜修訂等方式傳承家族文化,并將祠堂、宗祠融入鄉村旅游中,將其設計成鄉村旅游活動中的一個參觀項目,使游客體驗到鄉村中“人”的生命和情感的延續。

第四,通過鄉村居民的參與發現鄉村之魂。鄉民是鄉村文化的展示者,是鄉村旅游真實性的源泉,也是鄉村旅游中“活”的旅游資源。一些規劃設計將鄉民遷出村落后,再吸引投資者入駐經營,殊不知失去了鄉民的鄉村也就丟失了鄉韻,根還在,魂卻已游走。只有通過鄉民的參與,才能給旅游者以真實的鄉村面貌。鄉民不僅可以從事本土民俗活動的表演,指導游客的農事活動,教練游客鄉村游戲等,還能為游客提供原汁原味的餐飲、住宿等服務,是鄉村旅游須臾不能離開的魂之所在。

此文來源于網絡整理+個人觀點,綠道聯合旅游規劃設計院http://nbmdkl.com/,如需轉載請說明出處!上一篇:生態農業對于休閑農業發展有什么運作機理?下一篇:【綠道案例】遵義游樂園——黔北最大的游樂園

相關內容